كتب / وارد بدر السالم

قلبي أخبرني بالحادثة وأنا في بغداد

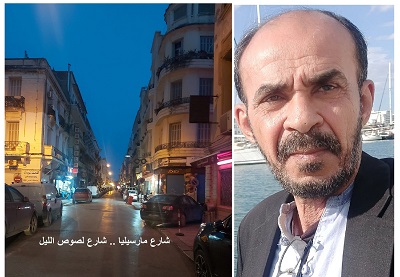

خطفُ يدي.. السرقة الصغرى في شارع مارسيليا !

……………… (1-2) ……………

مرة كتبتُ: اتبعْ قلبكَ ولا تتبعْ عقلك..!

عندي هاجس شخصي بأن القلب أدْرى من العقل بكل ما يحيط بالإنسان.. فالعقل يتأخر ليفكر ويحلل ويستنتج. والقلب يستشعر مبكراً ويبقى على اتصال بالمشاعر الشخصية لوقت طويل. من هذا أرى أن القلب دليل لا يمكنه أن يُخطئ. لذلك فمشاعر الحب يقررها القلب ولا يتدخل فيها العقل الا بنزرٍ يسير.

هذا ما حصل معي بالضبط، فثمة شخصٌ آخر بي كان يكلمني كل يوم بأن امراً سيحدث لي في تونس. استجبت له أول الأمر وأنا في بغداد. إذ تأجلت السفرة التونسية السابعة لمرتين ولشهرين متتابعين. ولزم الأمر أن اطلب – مرتين- الدعوة الخاصة لزيارة تونس. كما أن تأخر الفيزا على غير العادة كان إنذاراً سرياً لي بأن أتجاوز سفرة تونس الى مكان آخر. غير أن لي أسباباً شخصية جعلتني أعلّق نداء القلب وأمضي في المشوار التونسي.. وبعض الأصدقاء في بغداد وتونس يعرفون لماذا أصريت على السفر..!

قد يكون هذا مدخلاً مناسباً وموضوعياً للحالة التي مررت بها أثناء سفرتي الأخيرة لتونس. التي أعلمني فيها قلبي بأن طارئاً سيطرأ ويعكّر المزاج، لكنني لم أستجب كثيراً له. فاندفعتُ شبه مطمئن، مع أنني على صلة كبيرة بقلبي وإشاراته السرية المتتالية التي لم تفارقني طيلة الفترة التي أمضيتها هناك.. ولي أكثر من شاهد على هذا التردد الذي تملّكني حتى اليوم التاسع عشر من مكوثي في تونس.

بودي الإشارة أولاً ؛ بناءً على معطيات البوست السابق؛ أن كل من لا يحب وطنه، هو فاسد وفاسق ومرتشٍ ولص ومستهتر. والتونسيون يحبون بلادهم وهذا لا أشك فيه، ويدفعون عنه كل تهمة يرتكبها شاذ وفاسد وحرامي، وهذا طبيعي. فالفردية لا تُعمم على أي شعب يريد لبلده الاستقرار وضمان العيش الكريم، بلا نشازات اجتماعية يرتكبها هذا وذاك من الذين وجدوا في ضعف بعض حلقات الدولة مَعْبراً مَرضياً لكسب سريع وباطل. على حساب مشاعر الآخرين وسلامهم الداخلي والخارجي. لكن هناك مَن يريد أن يعطي انطباعاً بأن المجتمع فاضل بعمومه، وهذا صحيح الى حد كبير. وأنا قلته وأقوله بلا تردد وليست لي مصلحة في هذا ، ولا يمكن أن أمسك العصا من الوسط. فالمجتمع التونسي فاضل وأكثر. لكن لا يتطيّر أحد من السلوكيات الهامشية التي تعطي صورة مغايرة للمجتمع الفاضل، وهي صورة قد يكون معناها طارئاً فعلاً، لكن تكرارها بشكل يومي، تترسخ فيها صورة عكسية، لاسيما وتونس بلد سياحي من الطراز الأول. ترتاده مجاميع سياحية يومية كبيرة من العالم كله. وكل مجتمع فاضل لابد أن تكون فيه هوامش من اللصوصية والرشوة والفساد، لأسباب سياسية واقتصادية على الأغلب الأعم. وسرقة موبايل من شخص واحد لا تعني أن المجتمع فقد فاضليته وأفضليته، لكن مَن يطّلع على حجم السرقات ومساحة الفساد في الدولة التونسية (كما تشير اليه صحف ومواقع تونسية كثيرة) تجعل الخطر يهدد ذلك المجتمع. وشخصياً أعرف بشكل يقيني من أن الكثير من التونسيين، نساءً ورجالاً، يتجنبون المرور في الكثير من الأماكن في العاصمة. ولا يتأخرون ليلاً. بل ويقدمون النصيحة لأصدقائهم المسافرين الى تونس بتجنب الأماكن الفلانية ليلاً. ويحذّرون من اللصوص الذين لا يجدون رقابة أمنية مناسبة.. فالحال تغير. وتغيرت الأحوال كثيراً مما كانت عليه سابقاً قبل الثورة. لذلك فأنا شخصياً، بعد سبع سفرات متتالية الى تونس، وبعد وضع كتابين عنها، أكون أول المدافعين عن تونس ومجتمعها وناسها. فلا يزايدني أحد على هذه المودة التي تربطني بها. ولا يتصور أحد من التوانسة والتونسيات بأنني أريد (تشويه) صورة البلاد والعباد.

بعد رحلات متوالية الى تونس، كنت منذ سنتين اديم بقائي في شقة صغيرة في نهج غاندي المتفرع من شارع مارسيليا. كونها تقع وسط العاصمة ويتوفر في المكان كل شيء. اضافة الى انها بعيدة نسبياً عن فوضى شارع مارسيليا وليله الصاخب بالسكارى والحرامية والشاذين وصخب الديسكوات الذي يشير الى فوضى المكان وعدم انضباطه.

كنت أحذر كثيراً من هذا الشارع. وطيلة 19 يوماً لا ادخله ليلاً تحسباً من أية احتمالات سيئة ممكنة الحدوث. وكان عندي هاجس بأن أمراً ما سيقع . قلبي يقول هذا.. وفهم بعض الأصدقاء التونسيين مني هذا التلميح. قلته بصريح العبارة من أنني متوجس من أمر لا أفهمه سيقع لي. حتى أن السيدة أم ريان؛ وهي صديقة قديمة؛ وجدت في اليوم الأخير على وجهي علامات غير طبيعية. وقالتها لي بوضوح. وكان المطر وقتها يغرق شارع الحبيب بورقيبة. وكنت أوافقها بأنني غير مرتاح. وانتظر الصباح للمغادرة الى بغداد. وهذا يعني أن ما في قلبي كشفته ملامحي الغامضة. فانتبهت الى ملاحظتها.. كنت متردداً لسبب لا أفهمه. وكان المساء في أوله وشارع مارسيليا لم يسكر بعد. وكان عليّ الاستعجال الى الشقة الصغيرة لأرتب حقيبتي فاليوم الأخير في السفر يكون فوضوياً ومزعجاً. غير أن امراً ما طرأ لم يخطر على بالي. وكنت في لحظة المغادرة الى الشقة مع أول المساء كعادتي كل يوم.

أعادت أم ريان الاتصال بي وأبلغتني من أن سيدة عراقية قادمة من نيوزيلندة ( وهي طبيبة) في أول زيارة لها لتونس، وتبحث عن مكان آمن بدلاً من الفندق. كما إنها تريد التعرف علي كوني عراقياً. وأنا أفهم مثل هذه المشاعر النفسية لسيدة مغتربة تزور تونس لأول مرة، وتلتقي بشخص من بلادها.

التعرف على السيدة الطبيبة والبحث لها عن شقة مناسبة أخذ مني أكثر من ساعة. ولم أستطع إيجاد ما يلائمها، في وقت أخذ الليل الممطر فيه ينسدل. وشارع مارسيليا بدأ يسكر مبكراً كعادته. وعلت موسيقى الديسكوات الصاخبة بشكل واضح. عندها لزمني؛ لأعود الى الشقة؛ أن أغير مساري إما أن أسلك طريق سكة المترو بجانب نُزل- فندق- الهناء لأصل الشقة بلا منغصّات، أو اسلك نهجاً صغيراً بمحاذاة مطعم صفاقس والوصول الى الشقة من الطرف الآخر. وكلا المسلكين قريبان مني. والمشوار فيهما خمس دقائق لا أكثر مشياً على الساقين كما يقول التونسيون.

كان الوقت بلغ العاشرة مساء من المطر الغزير. ولم اعتد التأخر الى هذا الوقت طيلة الأيام الـ 19 التي أمضيتها. وكان قلبي يحدثني بشكل مُلح أن كل الطرق التي سأسلكها الى الشقة لابد وأن تحدث فيها حادثة. فطريقا المترو المحاذي لنُزل الهناء ومطعم صفاقس مظلمان نسبيا وفارغان من السابلة بسبب الأمطار. ولم يبق أمامي الا شارع مارسيليا كونه ذا حركة ومضاءً الى حد جيد. فسلكته مسرعاً من دون تأخير.

هاتفني احد الأصدقاء مستفسراً عن موعد رحلتي ( وكنت في منتصف الشارع) فأجبته على عُجالة ودسست الهاتف في جيبي. فالأمر خطير أن تعرض هاتفك في مثل ذلك الليل؛ غير أن مكالمة ثانية من صديق آخر أفسدت عليّ الوصول الى الشقة وعرّضتني الى ما تعرضت اليه. من هجوم مباغت من قبل شخصين طويلي القامة باغتاني من الخلف. وخطفا الهاتف بلمح البصر. كأنما خطفا يدي معه. وبقي مكان يدي فارغاً، لكنني بقيت أتكلم مع المتصل كأنما يسمعني وأسمعه من دون يد، أو بيد فارغة بقيتْ ملتصقة بأذني، كأنما ما حدث كان سهواً، أو هو تزاحم أشخاص اصطدما بيدي فانسحب هاتفي معهم من دون قصد.

في يدي اليمنى مظلة مطرية. وفي اليسرى هاتفي الحديث. وكنت أجيب على أسئلة المتصل بشكل سريع، فالشارع فارغ كما كنت أرى. ولا تبعد الشقة عني سوى مسافة زمنية قصيرة بدقيقتين او ثلاث دقائق على أبعد تقدير. غير أن طريقة الخطف السريعة جداً أربكتني مع فرار الشخصين بطريقة فيلمية ( كنت أضع تحت غطاء الهاتف 300 دينار تونسي- ما يعادل 100 دولار لغرض سأقوله في الحلقة المقبلة)

استوعبت الحالة على نحوٍ سريع. وبقيتُ جامداً في مكاني. فوجدت أكثر من وجه يطالعني. كأن الوجوه كانت تنتظر هذه اللحظة الخاطفة، لتسجّل انطباعها وردة فعلي. لحظتها كنت أظن الشارع فارغاً. لكنه لم يكن كذلك. لذلك تصرفت بحكمة واستسلام أيضاً. والذين هرعوا من بعض الشباب المتواجدين في المكان كانوا أربعة..اثنان طلبا مني الذهاب الى مركز الشرطة القريب. واثنان قالا بما معناه أن عليّ أن اقبل بما حدث ولا يمكن الإمساك بالخاطفين، وقالا بوضوح أن مثل هذا يحدث مع السياح كل يوم في هذا الشارع بالذات.

كان سلوك الأربعة متبايناً لكنه متعاطف، في الوقت الذي اختفى فيه الخاطفان في الأزقة الجانبية المظلمة. وكان قلبي وقتها ، في تلك اللحظة المحرجة، هدأ كثيراً فما قاله لي على مدار الأيام التي مضت تحقق بهذه الطريقة ولم يتحقق بطريقة أخرى.. والحمد لله على أية حال.

هاتفي مُشفّر. فيه بصمة عين وبصمة إبهام ونمط وتشكيل حروفي معقد.

في الأحوال كلها فأن الخاطفَين لن يستفيدا منه ولن يتمكنا من فتحه، فأنموذج هاتفي لا يوجد مثله في تونس كما أعتقد. وإذا تمكن اي خبير تلفوني من فتحه، بعد فرمتته وتبديل (مخه) فأن شركة سامسونك ستتعقبه جغرافياً وتُبطل مفعوله، لأنني أبلغت الشركة بهذه الحادثة بموجب العقد بيننا.

لا أقول أن الأمر سهل عندما خُطفت يدي. لكنه سهل في الأحوال كلها حينما انتهى الأمر على هذا النحو.. لقد صدق قلبي .. وأخطأتُ الحسابات فعلاً. فقاع المدينة ينشط ليلاً مع السياح الأجانب، وأنا (أجنبي ) بالعرف السياحي. لكنني كنت أرى تونس بعين الأديب المسافر الذي يعشق البلد ويكتب عنه. ولم أكترث للقاع الوسخ الذي يمثله الخاطفان طويلا القامة. مع يقني المطلق بأنهما تعقّباني أكثر من ساعة وعرفا لهجتي العراقية. ومن المؤكد بأنهما تعقباني في المكان منذ تجوالي مع السيدة العراقية- النيوزيلندية بحثاً عن شقة لها.

• هل أحب تونس بعد هذه السرقة ؟ طبعا أحبها.

• وهل سرقة موبايلي مع 300 دينار تونسي يُفسد للود قضية ؟ لا أبداً. فالود قائم ، والخاطفان لا يمثلان الشعب التونسي. انهما حصيلة وضع سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني متداخل.

• ولكن ماذا بشأن سرقة 3100 دولاراً في المطار؟

• لهذا بوست آخر .. وأخير.

…………. يتبع………..